ニュース一覧

Digital-Invoice Demonstration in Hiratsuka City – Powered by QMS TRACE

2025年12月10日より、平塚市は平塚市漁業協同組合と山大商事(敬称略、順不同)でやり取りされる「トマ鯖カレー」にQMS TRACE Peppol Insideを利用し、Peppol e-invoiceによるアドミ効率化と地元の商品の付加価値向上を目的とした実証実験を開始することになりました。 昨年行ったトレーサビリティーをより充実させながら、特に平塚市が注力する「食の安全」と「フードロス」をデジタルを通じて可視化することも今回の実証で行われます。 詳しくは以下のリンクをご参照ください。 https://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/press/page02_e00001_03091.html https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/7e76828a-b1ff-4b10-a04a-b7eca50ea360/d1e3304b/20251204_policies_electronic_invoice_outline_02.pdf

ResorTech EXPO 2025 in Okinawa 出展

2025年11月13-14日、当社の親会社であるTriplo M’s社は、実証事業の発信の一環として、「ResorTech EXPO 2025 in Okinawa」に出展しました。Peppolandとして2025年9月より実証事業に参加頂き、QMS TRACEまたはInvoice Portalを利用する企業様(ゆいまーる沖縄、木村屋、久月、中央フードサービス (敬称略、順不同))の二次元コード付き商品陳列を行いました。特に若い世代の訪問者が二次元コードを読み込み 「わあ、面白い!」と声をあげてくださった瞬間は、私たちにとって大変嬉しい場面でした。情報があふれる時代だからこそ、QMS TRACE が人々の好奇心を引き出し、新しい発見につながることを実感しました。 また、リゾテックエキスポアワード2025では、ゆいまーる沖縄様が DX推進部門グランプリ を受賞されました。当社ツールQMS TRACE…

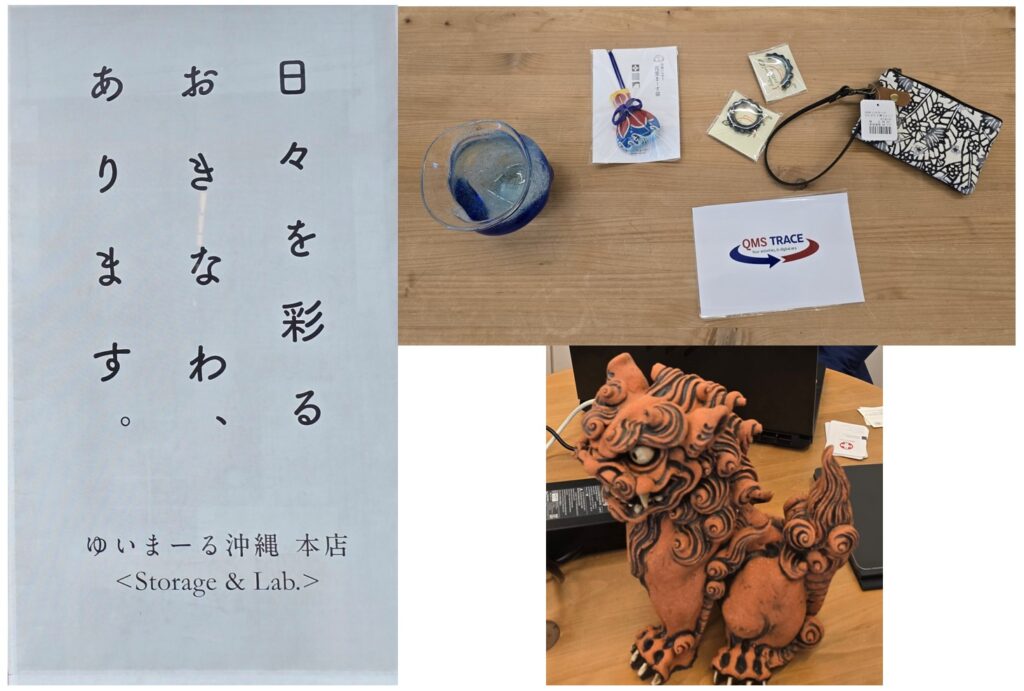

ゆいまーる沖縄 デジタル化 セカンドステージへ

2025年9月より、ゆいまーる沖縄さんとの実証実験Ver2を開始しました。カスタマイズしたアプリを利用し、同社や工房さんたちの付加価値向上と業務効率化を目的とした実証内容の確認のため、キックオフミーティングを行いました。 ミーティングでは、昨年度の実証の結果を踏まえてさらに付加価値を高めるためにどのような工夫が必要かを議論しました。特にこれから伸びていくインバウンドや海外向けに工房さんたちが思いをダイレクトに伝えたいという意見が多く、10月より多言語対応を導入します。また、Peppolを利用した請求による効率化を昨年体感したので、12月からは工房さんとの発注/納品/請求をシームレスにアプリ上で行うこととし、更なる業務効率化も目指します。 Triplo M’s社は11月13-14日に沖縄で行われるリゾテックエキスポ2025に出展します。そのブースにて、デジタル化の例として、ゆいまーる沖縄さんやその工房さんが扱う商品も陳列させていただきます。「ゆいまーる=共同作業」の思いを皆さんも是非体験してみてください。

ルガーノ・ワールドトレードセンターとの情報交換

2025年8月、ワールドトレードセンター(WTC)LuganoのDirectorと情報交換を実施いたしました。ルガーノはイタリア国境に近く、アルプスの美しい自然に囲まれた都市でありながら、国際的なビジネス拠点としても注目されています。今回は、WTCが果たす地域経済への貢献、国際企業との連携、そしてスタートアップ支援の取り組みについて、現地の担当者と意見交換を行いました。 当社とWTCの意見交換 多国籍/多業種を顧客に持つWTCルガーノは、各地で行っている当社の実証実験に興味を持っており、当地でも同様な取り組みをできないか考えてみたいというコメントをいただきました。当社のサービスが国際的に通用するポテンシャルを持っていることを示しており、今後の展開に向けた期待の高さがうかがえました。 お忙しいなか、貴重なお時間を割いてご対応いただいた皆様に、心より御礼申し上げます。 なお、WORLD TRADE CENTER LUGANOについての詳細は、以下をご参照ください。 WORLD TRADE CENTER LUGANO(公式サイト)

こんた農園によるDX取り組み powered by QMS TRACE

7月9日、山形県河北町に所在する「こんた農園」を訪問しました。同園は果樹や野菜栽培に適した環境を生かし、さくらんぼ、ラフランス、里芋や長いもの栽培/販売を行っています。紅秀峰にQMS TRACEの二次元コードをつけて販路拡大をする可能性について協議するため、園主である今田氏とお話をする機会を頂きました。 今回、QMS TRACEの試用として、最後に出荷された紅秀峰の1箱に、紅秀峰の説明やこんた農園の紹介を入れた二次元コードを添付して出荷しました。初めての取引であったので、面談時に、QMS TRACEに既に登録された情報を紐づけて実際に請求書の発行と送信を行いました。現状、出荷する商品について手書きやワードを使った請求書を郵送しており、今後はその手間やコストが大幅に省けるというコメントを頂きました。また、買い手側も、商品にすでに紐づいた情報をもとにした請求書がPDFで可視化されるので、請求処理業務がかなり楽になることが期待できます。 同農園は最近マスコミでも取り上げられ、特にサクランボは売り切れが続くほどの忙しさとのこと。「人手が足りないので、事務作業の効率化は非常に意味がある上、HPを自身で運営しているからこそ、デジタルの意義と必要性が深く理解できる。デジタルが効率化に繋がるという意味がよく分かる。」と、力強い感想を今田氏より頂きました。 QMS TRACEの活用により、農作物の付加価値を消費者がリアルに体感できる機会が生まれる―その可能性を強く感じる訪問となりました。このような取組みは、地域産業の今後の発展にもつながるのではないかという思いを抱いています。こんた農園さんの活動をQMS TRACEでお手伝いしたいと思っています。

中央フードサービス株式会社×佐々木製茶株式会社 powered by QMS TRACE

5月21日、中央フードサービス株式会社のお取引先である佐々木製茶株式会社(静岡県掛川市)を訪問しました。同社は茶葉の摘採、製造、包装までを自社で一貫して行っており、深蒸し茶を主力製品とする老舗。これまでに農林水産大臣賞を通算34回受賞し、ベルギーのInternational Taste Institute(旧iTQi)で日本茶として初めて三ツ星を受賞するなど、その品質は国内外で高く評価されています。 訪問は、丁度新茶の収穫が終了した時期にあたり、佐々木製茶株式会社が自社管理する雄大な茶畑を見学することができました。日本では「お茶はタダで出てくるもの」という観念があり、だからこそ、ホンモノへのこだわりと日々の努力をダイレクトに伝える重要性を認識し、同社は様々な情報発信を行っています。 その後、本社事務所にて、今後中央フードサービス株式会社と新たに取引が始まる商品について、デジタルツール「QMS TRACE」の活用について説明会を行いました。中央フードサービス株式会社は、「生産者の思い」をお客様にダイレクトに伝えることで得られる信用への期待を述べられました。一方、佐々木製茶株式会社からは、毎月の請求業務において、紙やPDFを使用した手作業の負担や、ネット対応していない個人商店との取引など、アナログ作業を効率化することが今後重要になるという話を伺いました。 併設されている「茶の庭」ではお茶の魅力を生かした多彩なメニューを楽しむことができます。後ろに広がる茶畑ののどかな雰囲気の中で、今後の取り組み方針についてのまとめをしました。Peppolを利用して請求された商品の二次元コードをスキャンするお客様の笑顔を想像しながら、デジタルツールが広げる様々な可能性を今後も探していきます。

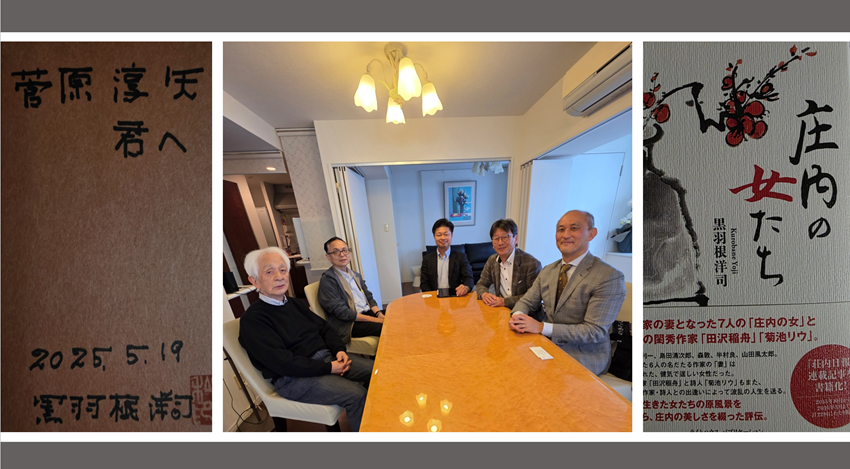

庄内の美しさ ― 黒羽根洋司先生と鶴岡の未来についての語らい

医師、エッセイスト、郷土史研究家と多方面で活躍される黒羽根洋司先生。山形県庄内地方、鶴岡の未来を考える黒羽根先生から、地域活性化におけるDXの役割やその取り組み方について、地元企業さんを交えた意見交換をする機会を頂戴しました。 鶴岡の銘菓と言えば「古鏡」です。月山、鳥海山を望む5月のすがすがしい天気の日に、鶴岡市内にある木村屋さんの工場にて吉野社長からお話を聞くことができました。 コロナ禍を契機にデジタルの重要性を認識された吉野社長は、自ら通信教育でプログラミングなどを学ばれたとのことです。お話の中で、餡の作り方一つにもそのこだわりがあること、銘菓への思いや伝統の価値を伝える直感的な方法となりうるQMS TRACEの活用に興味を持っていただいた旨を述べられました。 面談の後、吉野社長の案内で工場とファクトリーショップの見学も実施しました。工場で働く皆さんの丁寧な作業の様子は、伝統を守り美味しいものを届けたいという意気込みと優しさを感じることができました。 その後、黒羽根先生のオフィスにて、山形総販の佐藤代表取締役、鶴岡シルク株式会社の大和代表取締役との意見交換を行いました。佐藤代表は面談の前日に行われたイベント「語ろう!つるおかの未来を!」でアドバイザーをされ、特に地元の若い企業さんたちの声を拾い、それを反映させる取り組みを推進されています。さらに、大和代表からは、鶴岡が養蚕から絹織物までのサプライチェーンがすべてそろう国内唯一の地であることをご説明いただきました。その伝統、価値、本物をより多くの人に伝え、地元のエコ/経済システムを如何にまわすか、という使命のもとに活動されています。QMS TRACEを活用し、アドミを軽減させながらホンモノをダイレクトに伝える取り組みに高い関心を示されました。 私どもの「鶴岡」との取り組み、ご期待下さい。

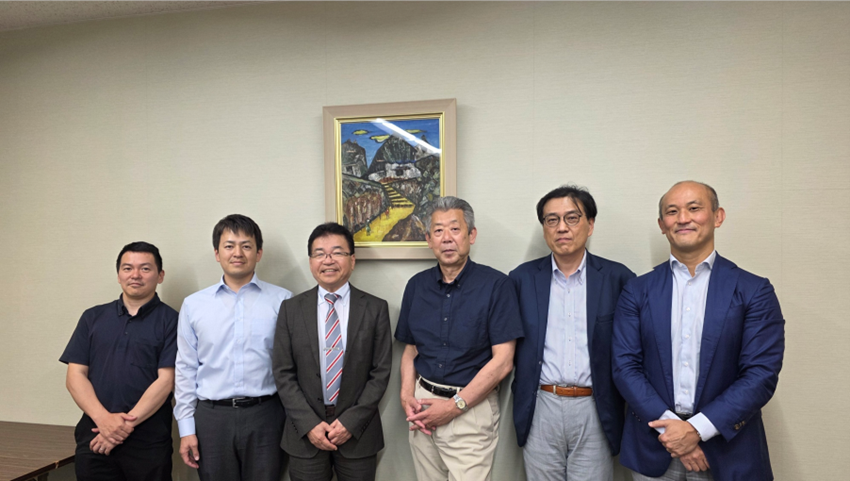

アルテミンスペシャリティーズジャパン・ソブエクレー株式会社 DXの取り組み

アルテミンスペシャリティーズジャパン株式会社 須藤社長の御紹介で、当社の菅原Directorが名古屋に拠点を構えるソブエクレー株式会社を訪問しました。両社はそれぞれタルクや酸化マグネシウムなどの無機鉱物を取り扱っています。 この度、アルテミンスペシャリティーズジャパンの経理システムの改修に伴い、日本国内の業務をより効率化するため、まずはアルテミンスペシャリティーズーソブエクレー社間の請求業務にPeppolを導入することを提案し、今回の面談が実現しました。 Peppolを利用した実証のためには、両社間の取引の実際をレビューすることが大事です。現在行われている業務や作業を明確に整理し、どのような目的のもと実証を進めることが両社の将来につながるのか、関係者の皆様と積極的な議論を行いました。アドミ業務の効率化は両社の今後の取引において大事なテーマとなるため、既に導入しているソフトとの将来的な連携も重要になります。 ソブエクレーの祖父江社長より、同社は85周年を近々迎えることを伺いました。長年にわたり培われた豊富なビジネスの経験や知見を生かし、今後の事業展開において「デジタル」の要素も積極的に取り入れて他社との差別化を図り、付加価値を付けた活動をしていきたいとのコメントを頂きました。請求書のデジタル化に加え、各種納品の際に必要となる書類のデジタル化やそのトレーサビリティーの向上に向けてQMS TRACEが使えるのではないかというアイディアも出てきました。今後の両社の取り組みに当社も様々な角度から支援をさせて頂きます。

平塚市 実証実験の報告会

2024年秋から行っていた食品トレーサビリティ実証実験(参加団体:平塚市漁業協同組合、湘南農業協同組合(あさつゆ広場))が2025年2月末に完了しました。3月11日に平塚市漁業協同組合の事務所にて、平塚市産業振興課も同席頂き、実証実験の報告会を行いました。 商品に添付した二次元コードは合計して69回読み込まれており、食する加工品が「どこから来たのか」に消費者の皆さんが興味を持っていることが確認されました。読み込まれる回数は商品によってもまちまちで、漁協の扱う加工品のマーケティングの参考にもなることがわかりました。 今回の実証にご協力いただいた平塚市漁業協同組合の皆様、平塚市産業振興課の皆様に深くお礼申し上げます。「安心」と共に食卓に届く平塚の美味しい食材を皆さんもお試しください!

ギフトショー ゆいまーる沖縄さんのブース訪問

QMS TRACEを利用して作り手さんの「思い」をダイレクトに消費者に伝える実証実験を開始して早3か月強が経ちました。2025年2月12日ー14日に東京ビックサイトで行われたギフトショーのゆいまーる沖縄さんのブースを、我々も見学に行きました。 ブースには色とりどりの民芸品が並べられ、沖縄の「明るさ」を感じる空間で鈴木社長やスタッフの皆さんが商品の説明をして下さいました。 QMS TRACE を利用している作り手さんの商品には二次元コードが添付されていました。商品の一部はイベントPeppoland Q Tokyoにも展示させていただきました。 ブースを訪ねたお客様は、QMS TRACEを利用して作り手さんの思いを直接得られることに、大きな興味を示していました。 現在、グループ会社間の効率化を目的としてPeppol e-invoiceを利用している日吉回漕店加賀美課長は、Peppol e-invoiceの利用事例を見たいとのことでゆいまーる沖縄さんのブースを訪問されました。B2B取引の効率化のみに着目していた加賀美課長は、B2B(仕入れ業務)とB2C(販売/顧客へのマーケティング)それぞれにおけるデジタルツールのメリットをうまく組み合わせた活用法について、鈴木社長に質問をしていました。 情報過多の時代に、本当に知りたい/伝えたい情報が商品やサービスの価値を高め、その結果として増えた取引の請求業務がPeppol e-invoiceにより効率化される・・・ゆいまーる沖縄さんとの実証は25年3月末まで行われます。

イベント Peppoland Q Tokyo – デジタルツール ユーザーの声

Triplo M’s S.A.社はデジタル庁と共催で、イベント’Peppoland Q Tokyo’を執り行いました。本イベントは、QMS TRACEとPeppol e-invoiceの組み合わせを利用してB2B, B2Cそれぞれの場面で得られたメリットについて、実証参加企業が意見交換をする目的で企画されました。 初日、2月12日は「理念の訴求」をテーマに、赤坂の料亭「とだ」が中心となり、サプライヤー企業が「ホンモノ」、「やさしさ」、「匠」をリアルに消費者に届けて価値を高め、生まれた新たなビジネスをPeppol e-invoiceを利用して効率化する、という企業の声を聞きました。 各社それぞれの「理念」をデジタルツールに託してビジネスを広げる取り組みを聞くのは大変貴重な機会となりました。 二日目、2月13日は「作り手の思い、食の安心の訴求」をテーマに、ゆいまーる沖縄(伝統工芸品の工房とその卸)、中央フードサービス(自社の扱う「出汁」のサプライチェーン)の取り組みについて紹介がありました。 地元の「食の安心」を消費者に伝える実証を行った平塚市役所産業振興課も参加されました。デジタルツールを用いた消費者への訴求は製品の付加価値を高めるだけではなく、地域活性化に一役買う可能性もあると議論されました。 譲れない伝統やこだわりをデジタルとアナログの組み合わせで付加価値を高めていく、そんな理念を持ち実証に参加された企業さんたちとの意見交換は有意義なものでした。最後にデジタル庁加藤企画官から、各社それぞれが目的に合ったデジタルツールの「使い心地」を感じながら、請求業務にPeppol e-invoiceが「natural…

茶の匠 x QMS TRACE – 原野製茶本舗

奥八女茶の里に有る原野製茶本舗は、「茶の匠」を消費者の皆さんに伝えることを目的に、出荷されるお茶や関連する商品の一部に、QMS TRACEを利用して「思いを込める」差別化の実証を始めることになりました。 人気お菓子「茶の葉かすていら」をQMS TRACEに入力します。既にSNS等を利用した発信を積極的に行っている原野営業部長は、難なくアプリにデータを入れることができました。今回は25年2月に予定されているイベントの為に使われるお茶やお菓子など、数種類の商品をアプリに登録します。これら商品を新規客先に販売するにあたって、デジタルインボイス JP PINTを利用して売り手/買い手双方の効率化を図ります。 茶の葉堂で扱っているお茶や商品の種類は数多く、それぞれの特徴等について原野営業部長を始め、スタッフの方々が丁寧に説明をして下さいます。 訪問の最後では原野社長自らが抹茶を振る舞い、原野製茶がどのように文化や伝統を守りながら、新しい市場も求めて活動をされているのかを説明されました。季節ごとにお取引先などを集めた「感謝祭」を行い、地域の団結やその活性化にも努めているようです。同社のそのような取り組み、商品の「価値」を、今後はQMS TRACEを使ってより多くの方に広めながら、アドミ業務の効率化を図っていきたいとの事です。 日本の生活文化に欠かせないお茶、「当たり前」ですがその「価値」を、改めてデジタルで感じてみませんか?

羽黒町 くにちゃん農園 ~ 干し柿編 powered by QMS TRACE

山形県鶴岡市羽黒町にあるくにちゃん農園は、秋のこの時期は庄内柿の収穫に追われています。この柿は平核無とも呼ばれます。今回はこれから本格生産に入る干し柿の新規市場開拓、商品の認知度アップを意図して、QMS TRACEを利用した実証実験を行うこととなりました。 1シーズンで12トンもの柿が農園から取れます。柿は丁寧に大きさに従って、生食用、干し柿用と選別されていきます。訪問した日は丁度これから干し柿を作るための柿の収穫と選別の時期でした。 干し柿用に選別された柿は、しかるべく手順に従って干し柿となります。出来上がった干し柿には二次元コードを付けて、新たに興味を持ってくださっている東京のお客様に届けられる予定です。 くにちゃん農園では、干し柿以外、サクランボや桃も作っています。我々は今回、新作の桃のジャムを味見させて頂きました。 近隣の小学生も体験学習でくにちゃん農園に訪問するそうです。地元の信頼、安心を、QMS TRACEを使ってより沢山の新しいお客様に届けられることを願って実証を進めます。

カミツレの里 ~ジャーマンカモミールの付加価値~ powered by QMS TRACE

長野県にある㈱SouGoカミツレ研究所さんは日本で唯一のオリジナルジャーマンカモミールの製品を展開している会社さんです。商品の特徴や情報は勿論、お客様へ「安心」や「信頼」を届けるために今回QMS TRACEを利用した実証実験を行うこととなりました。 実証実験の準備として、24年9月には赤坂の料亭「とだ」で使われている有機液体石鹸にQMS TRACEで作られた二次元コードが貼付され、デジタル請求を通して取引が行われました。 自社農園と契約されているカモミール栽培農家さんから原料となるジャーマンカモミールを得ています。各農家さんも品質が高い有機カモミールを作ることに尽力されています。 厳選されて入荷した原料は、伝統的な方法によりエキスが抽出され、色々な製品に使用されます。これら一連の品質に対するコミットメントも商品の差別化として今後QMS TRACEを使ってお客様に伝えていきたいとの事、24年10月19日には長野県の工場を訪問しました。 実証期間中には、色々な商品に二次元コードを添付して、それぞれの製品の特長や㈱SouGoカミツレ研究所さんの製品/品質に対する取り組みを広く伝えることを行っていきます。 また、取引にはデジタルインボイス(Peppol e-invoice)も一部利用される予定です。 都会の喧騒を離れに、カミツレの里へも是非足をお運びください。

伝統 x デジタル 作り手さんの思いをこめて ~ゆいまーる沖縄株式会社のチャレンジ~

ゆいまーる沖縄株式会社さんは、作り手さんの思いをデジタル―ツールQMS TRACEを活用して伝えることにより、沖縄の伝統工芸品の価値を高める実証実験を開始します。2024年10月23日、ゆいまーる沖縄本社さんに、地元工芸品の作り手さん5社が集まり、キックオフミーティングが開催されました。今回の実証期間は2025年3月末までの予定です。 【伝統×デジタル】QMS TRACEを活用した実証実験について | ゆいまーる沖縄株式会社 まず、ゆいまーる沖縄 鈴木社長から実証実験の背景や目的について説明がありました。ネット社会で沢山の情報が溢れる中、一つ一つの工芸品に込められた思いをQMS TRACEで作られた二次元コードのスキャンを通じて最終消費者がダイレクトに得られるようになり、新たな興味や購買意欲の導線となると期待されています。それが、工芸品は勿論、沖縄の守ってきた伝統の価値を高めることになれば、という意図で企画されました。 今回の実証では、作り手さんがゆいまーる沖縄さんに工芸品を売る取引には、QMS TRACEで作成した商品情報に紐づけたデジタルインボイス(Peppol e-invoice)での請求を行います。これにより、参加すべての皆様の事務効率化も実現できます。 QMS TRACEの使用方法のレクチャーでは、各自がスマホを手に取って、アプリに情報を入れていく作業を行いました。最初はアプリの操作に難があった参加者さんも、徐々に操作法に慣れて、各社それぞれの商品と思いをアプリに入れて商品情報の二次元コードを作りました。 出来上がった二次元コードは参加の皆さんお互いがスキャンをしあって、直感的に各々の商品への思いが購入者に伝わることを体感されました。請求書をゆいまーる沖縄さんに送るデモも行いました。 二次元コードが貼付された商品は順次11月からゆいまーる沖縄さんの店頭や、2025年2月12‐14日に東京で行われるギフトショーに並ぶ予定です。…

平塚市の取り組み – 食品トレーサビリティの実証実験

平塚市はデジタル技術(QMS TRACE)を活用して、食品トレーサビリティーの実証実験を2025年2月末までの期間行うこととなりました。 平塚市漁業協同組合があさつゆ広場に納品する食品(総菜等)に、出荷日時や製造者情報を取得できる二次元コードを貼り付け、消費者が食品を手に取った際に、二次元コードから手軽に出荷日時や製造者情報を取得できるようにすることで、「食の安心」を身近に感じていただくとともに、商品の付加価値向上を図ります。 (詳しくはhttps://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/press/page02_e00001_02708.html) 実証開始前日の10月16日に、平塚市産業振興課の皆さんと平塚漁協の事務所で、製品に添付する二次元コードの情報確認など、安心を届けるのに万全を期すための最終の打合せを持ちました。漁協の扱う商品が、いつ、どの会社から納入され、いつ、あさつゆ広場の店頭に並ぶのか、というサプライチェーンをアプリに入力していきます。出来上がった二次元コードから消費者の方が読み取る情報の内容確認も行いました。 食の安心を地域の皆さんに、簡単に直感的に伝えることはとても大事です。それが漁協の扱う商品の信頼を高め、売り先がさらに広がっていくことも期待されています。 実証開始日には、無事、店頭に二次元コードがついた商品が並びました。平塚市産業振興課の川口主査の案内で、我々もあさつゆ広場にお邪魔しました。 早速お客様たちも商品を手にして、二次元コードをスキャンして得られる情報に興味を示している様子、順調な滑り出しです。 実証期間中は、商品を手に取ったお客様の声、あさつゆ広場、漁協の皆さんからの声を集め、今回の二次元コードから得られる情報からどのような付加価値が得られたかを定期的に調査します。皆さんも美味しい平塚の魚を是非お試しください!

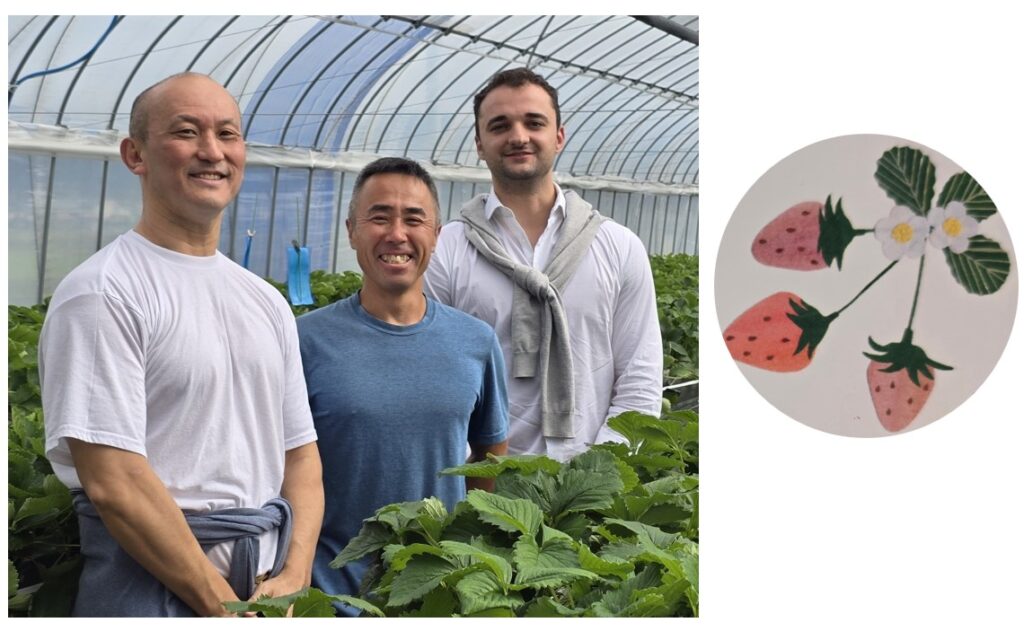

いむら農園 x QMS TRACE - イチゴ農園の取り組み

長野県安曇野市、いむら農園さんにお邪魔し、出荷されるイチゴのオリジナル証明をQMS TRACEを利用して行う実証の準備を行いました。クリスマス前の今が最盛期で、丁度収穫を行っている時期の訪問、実証準備作業となりました。 まず、当社のアプリQMS TRACEの使い方を説明しました。その後、実際に収穫間近のイチゴを例にアプリに情報を取り込んでいきます。 近日中に、いむら農園さんより出荷される箱に、イチゴの情報が盛り込まれた二次元コードが添付されます。今のお得意様により安心していむら農園さんのイチゴをお使い頂くために、また、新しいお客様のお口に届く可能性を広げてゆくために、今後の取り組みを進めていきます。

16th CA-Day (Certification Authority) 参加

Triplo M’s社はENISA (European Union Agency for Cybersecurity)で行われた第16回 CA-Dayに参加しました。ENISAのあるギリシャ クレタ島は好天に恵まれ、フォーラム参加者200名以上、オンライン参加者400名以上という規模で行われました。 デジタル化が急速に進む中、デジタルID、デジタル署名、デジタルウオレットなどが重要である一方で、技術の進歩が速く制度が追い付いていない現実に関して今後どのように取り組むべきか、というテーマでの発表が沢山ありました。 会場には様々な国や企業からの参加者があり、情報交換を積極的に行いました。とてもセンシティブなテーマであり、GAFAに代表される大企業が色々な提案をしています。我々の活動においても非常に重要なポイントとなりますので、引き続き状況を注視していきます。

(尾鷲)地域経済活性化実証 ‘Peppol Inside’

2024年5月7日、三重県尾鷲市でデジタルツール、とりわけブロックチェーンとデジタルインボスの仕組みを活用した地域経済活性化の実証が行われ、QMS International S.A.も参加しました。尾鷲物産株式会社、株式会社ティーティーアンドスマイルの協力を得て、尾鷲物産で養殖されたブリを東京の料亭「とだ」に届けるにあたり、地域経済活性化と食の安心安全の訴求を、デジタルツール「QMS-TRACE」を活用して実現する実証を行いました。 まずはじめに、養殖ブリの水揚げを記録します。出港、水揚げ、加工場、それぞれの過程における必要なデータをアプリに記録していきます。 加工場に運ばれた魚は色々な品質チェックの後、出荷されます。この工程も、必要な情報をアプリに記録していきます。 記録されたデータは二次元コードをスキャンすることで可視化され、消費者の方が自分の食している魚がどこで取れ、どのように運ばれてきたかを知ることができます。 出荷する魚の請求は、デジタル庁が取り組みを主導するデジタルインボイス、JP PINTに対応した適格請求書のデータにて行われます。販売する魚のデータが記録されたアプリから、請求書作成に必要な情報を自動連係し、JP PINT適格請求書の作成ツールに読み込みます。必要事項を記入、確認の後、Peppolにて送信します。買い手が受信したデジタルインボイスは、支払い電文にもなり、振り込み作業もデジタルで行われます。売り手、買い手両社において、ミスの軽減、作業効率化など実現されます。 実証実験の最後に、今回参加した各社が地元放送局のインタビューに答えて、それぞれの思いを語りました。 デジタル化のラスト1mileは社会の基礎となるデジタルインフラにとって非常に需要と思います。ユーザーのニーズの組み合わせを手軽に実装、拡張できるデジタルツールにて実現し、アナログとデジタルのバランスのとれたエコシステムができるよう、引き続き提案して参ります。 ご協力頂いたた尾鷲物産の皆様、株式会社ティーティーアンドスマイルの皆様にお礼申し上げます。

TRElab (Universita degli studi ROMA TRE)との意見交換

2024年4月17日、Roma Tre UniversityのTRElab (TransportREsearch LAB http://www.trelab.it/ )、Marcucci Director、Gatta Director、Erriu氏の3名と意見交換を行いました。QMS Internationalが取り組むQMS-TRACEの活動や実証例に興味を持たれたErriu氏からの提案で、今回の意見交換が実現されました。 TRElabはEU/イタリア/地方レベルで多くのプロジェクトを持ち、企業や業界団体とのコラボもしています。QMS Internationalはソレントや日本企業と実証を始めています。両社の目指すものは同じであり、協業により、質の高い実証/プロジェクトの可能性を探ることで合意しました。 色々な場面で必要とされるtraceabilityをQMS-TRACEのような手軽なアプリで実現させることで、異なるシステム間、業種間、さらには企業間のinteroperabilityが高まり、よりサステナブルな社会に貢献できることを期待しながら、まずはAとZの2地点を結び、徐々に関係するステークホルダーを増やしながらプロジェクトを完結させるアプローチが非常に大事ということで一致しました。 今後のTRElabとの協業にご期待ください!

ブロックチェーン、および非代替性トークン:アートマーケットの新たな課題

4月10日、ミラノの法律事務所 Briola & Partners が『ブロックチェーン、および非代替性トークン:アートマーケットの新たな課題』という本の発表を目的としたイベントを開催し、アート、ブロックチェーン技術、法律に関する最新の情報提供を行いました。この本は、デジタル時代におけるアートマーケットの進化を総合的に眺めるため、CTOであるフェデリコ・フェッジと、法律の専門家リカルド・フェッジおよびアレッサンドロ・グラッシの3名により執筆され、ブロックチェーン技術、特に非代替性トークン(NFT)が芸術と著作権法に与える革命的な影響について深く掘り下げています。 このイベントは、本の出版を祝うだけでなく、アート展示会でもありました。参加者は、スクリーン上で提示された様々なデジタルアート作品を体験する機会を持ち、著者たちはアート作品の創造に用いられた革新的な技術について詳細な解説をしました。デジタル技術のアート界における変革力と、それがもたらす新たな法的課題と新たな可能性を強調しました。 イベントのハイライトは、伝統的なアートからデジタルアートへとシームレスに移行した著名なアーティスト、エリア・フェスタ氏とのコラボレーションでした。フェスタ氏の参加は、デジタルアートがブロックチェーン時代において芸術的な創造と所有権を再定義する可能性という本の核心的なメッセージを体現していました。デジタル媒体を取り入れた最初のイタリア人アーティストの一人として、フェスタ氏の貢献はプレゼンテーションを豊かにし、参加者にアートと技術の融合を直接体験させました。

伝統 X デジタル 株式会社一ノ蔵さんの取り組み

2024年3月8日にローマ(イタリア)で行われたレセプションパーティーに参加された株式会社 一ノ蔵さんは、国際舞台での差別化の試みとして、QMS-TRACEをプロモーションに使ってくださいました。日本酒2種類の瓶と二次元コードのみが置かれた試飲ブースは、デジタルと伝統の融合を象徴していました。 試飲された殆どの皆様がスマホを手に取り、二次元コードをスキャンして得られる情報に大きな興味を持たれていました。 試飲会で提供されたお酒が本当に一ノ蔵さんで作られたものであることを証明する二次元コードと、今 手にしている瓶が確かに日本から輸送されてきていることを証明する二次元コードの2つを用意し、酒造りの誇りと伝統が遠く離れた異国の地に間違いなく届けられていることを伝えました。 改ざんされては困る情報をブロックチェーンにて管理することで、一ノ蔵さんは勿論、お酒を口にしているお客様、そこに届くまでの流通にかかわる皆様すべての安心安全を証明するツールです。 ロット情報は請求書作成ツールに連携させて、更なる事務作業の効率化などにも役立ちます。 出荷されたロットやその本数、重量等、ブロックチェーンに載せた改ざんされない情報をトリガーに、受け取った商品が出荷時のものと同じか、それが請求に連動しているか、等、色々な場面での活用が可能です。 我々のツールが伝統産業/地域産業の促進や競争力強化につながり、又それを手にするお客様の安心安全に役立つことを期待しています。

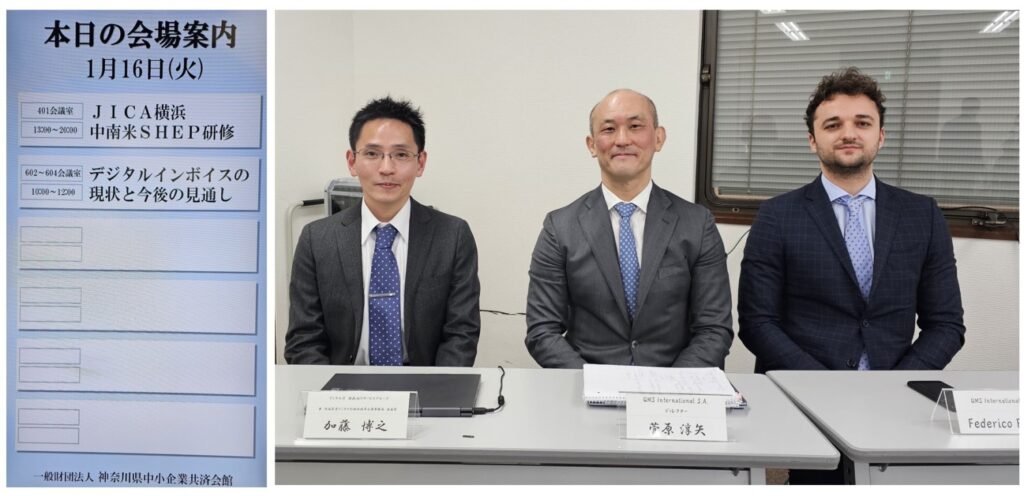

株式会社 日吉回漕店主催 「デジタルインボイスの現状と今後の見通し」講演会

株式会社 日吉回漕店さんが主催の講演会、「デジタルインボイスの現状と今後の見通し」が2024年1月16日に横浜にて開催され、ゲスト参加しました。本講演会は横浜の有力な企業さん向けに、デジタル庁加藤企画官がメインスピーカーとなりデジタルインボイスの現状を説明する目的で企画されました。総勢40名近くの参加者があり、また、加藤企画官のわかりやすい説明、インタラクティブなセッションも交えて、盛況に終わりました。 当社は、デジタルインボイスを何かのアプリと連動させる、’Peppol Inside’のコンセプトについて発表しました。昨年、イタリア ソレントにて行った食の安全と漁師の業務効率化の実証を説明しながら、実際にQRをスキャンすることで、参加している方がそれぞれの業務の場面でどのように利活用できそうかのヒントにして頂けたら、というメッセージを発信しました。 地元の中小企業さんが中心となり、デジタル化を盛り上げる活動は地域活性化につながると考え、引き続き積極的に企画/実証をして参ります。

株式会社 一ノ蔵 訪問 (2024年1月13日・14日)

伝統Xデジタルの取り組みの一環として、24年1月13日に、宮城県にある株式会社一ノ蔵 鈴木社長を訪問しました。土曜日にも関わらず、一ノ蔵酒造販売株式会社浅見社長、株式会社 一ノ蔵 マーケティング室 永井係長の温かい歓迎を受けました。 デジタル化することでどのような付加価値が生まれるのか、どのような業務効率化が可能となるのか、という当社からの説明と意見交換に続き、酒蔵の見学をさせて頂きました。酒蔵見学には鈴木社長自らが各工程について、また伝統を守るための工夫について説明して下さいました。 毎年1月14日に行われる神事、裸参りの見学で今回の訪問プログラムをすべて終了しました。鈴木社長と杜氏の皆様が気温2度の寒い中を駆け抜ける雄姿は、伝統と会社を守る覚悟を感じました。 同社の伝統Xデジタル化の第一弾は近々発表される予定です。

Pescando al Futuro (ソレント市でのイベント)

2023年10月7日に、イタリア、ソレント市において、‘Pescando Al Futuro‘と題したイベントを行いました。このイベントは、ブロックチェーンを利用したトレーサビリティーアプリを核とし、食の安全、環境保護、地域経済活性化を可能とするような種々の連携を図っていくデジタル化をソレント市に提案するために企画しました。 1部では漁船を出して実際のトレーサビリティーアプリの利用実証、2部ではソレント市にアプリをきっかけとしたデジタル化の提案、という2部構成でイベントは行われました。 アプリのデモは、地元の漁師、Salvatoreさんの御厚意で、大変貴重な協力を頂き、実際に船を出して行いました。 船を出す、漁に出るための必要な情報もアプリに登録をして、実際の利用に近い設定をしました。 釣った魚をその場でアプリに登録し、データをBlockchainに刻み二次元コードを発行しました。 説明会は、ソレントのCoppola市長、Di Prisco市議会長、Di Leva環境審査官が参加し、Coppola市長からの温かいメッセージを頂戴しました。 QMSからはまず、今回のアプリの構成、特に、GDPRに配慮しながらのブロックチェーンの活用について解説し、魚に限らず、幅広い用途に転用可能であることも説明しました。 その後、実際に釣った魚の二次元コードを会場の参加者がスキャンをし、手軽に安心安全な情報の確認する体験も行いました。 アプリは漁獲ごとの内容登録に加えて、以下のような工夫を今回のデモプログラムに取り入れてみました。 食の安全:エリアの水温、PHをEMODnetのデータにAPI連携をしました。 環境保全:リアルタイムでロケーションデータを登録することから、乱獲の防止や漁域/期間などのモニターとしても活用できます。…

イタリア ロンバルディア州 副州知事との対談

ロンバルディア州 Ing.Carlo Borgehtti副州知事と2022年7月25日に、ミラノのGrattaciel Pirelliにて対談しました。Triplo M’s S.A. としての対談でしたが、サイバーセキュリティ―対策、遠隔医療の更なるデジタル化、エネルギー(特に電力)の効率的な利用/インフラなど、QMS International S.A.がメインに取り扱う内容にも話が及びました。

日経フィナンシャル 「デジタルインボイスに黒船の気配 米ITも関心」

2022年7月19日、デジタル政策エディターの八十島氏の記事に、QMS International S.A. 菅原のインタビューが掲載されました。 ご興味のある方はどうぞご一読下さい。

【親会社 Triplo M’s S.A.】 qBATS国際会議で、メッセージデモを行う

2022年6月20日ー21日に、スイス南部のルガーノでqBATS国際会議が開催されました。親会社Triplo M’s S.A.はBusiness advisory committee の一員として、著名人、企業の方を招待して会場を盛り上げました。 量子コンピューターの開発が進むにつれて、既存システムへのハッキングの影響は大きくなる一方です。対策は今日今から始めないといけない、というMr.Salzman氏の力強いオープニングスピーチもありました。 Triplo M’s S.A.は、6月21日に、スイスの会場から日本のデジタル庁に向けて、量子コンピューターによるハッキング防止の暗号化をされたメッセージを送るデモをアレンジ、成功しました。 量子デバイスの技術は日進月歩です。このような現在可能な技術、アルゴリズムの組み合わせで、ハッキングされない暗号化メッセージを、大陸を越えて送れたことは、とても大きな一歩と期待し、今後、様々な場面で加速度的に行われているデジタル化を安心して使えるようなユースケースを作るよう、親会社Triplo M’s S.A.とともに、努力してまいります。

デジタル庁 加藤氏との対談 その1

(菅原)お久しぶりです。初対面は4-5年前ですね、当時、加藤さんは財務省、私はバイオテクノロジー企業で働いていました。まさか、このような形でお会いし、対談までするとは考えていませんでした。 (加藤)私も再会できてうれしいです。まさかExchange Summit 2021 in Viennaでの私のスピーチを現地で聞いていたとは思いませんでしたし、菅原さんがE-Invoiceの世界に身を置いていることにも驚きました。QMS Internationalで働きだすきっかけは何があったのですか? (菅原)バイオ企業で働いている時代に、製造工程、品質管理はもちろん、種々許認可や国ごとの対応をしないとたとえ良い商品でも顧客のもとに届けられないという経験をしました。すべてデータ化しているとは言っても、顧客ごとにフォーマットが違う、数多い認証団体に毎回書類を提出して認証を得ないといけない、など、ペーパーワークは減っても結局入力しなおしなど、単純作業が増えて何とか良い仕組みはないのかと思っていました。 また、コロナで働き方が変わったとき、ちょうど20年の春位に、傷ついた産業の復活に、健康関連分野とブロックチェーンについて政府が積極的にスタートアップを援助する、というようなスイスのニュースを偶々見て、フィンテックではないブロックチェーンが使えないか、と思いました。色々探した挙句、自分の住む州に、Quadrans財団というNPOがオープンソースでブロックチェーンを供給していると知り、コンタクトをしました。その後、QuadransのCEOが持つイタリアのアプリ/ソフトウェア会社Foodchainとの合弁として、欧州以外への展開や戦略プロジェクトのマーケティングを担う目的で設立したのがQMS Internationalです。 IT・ハイテクビジネスに業界転職したという認識ではなく、プラットフォーム提供、公共財の提供という使命で動いています。(よく言うIT業界の人、動きと違うのでは、と自覚)。畑違いですが、マーケティング、ストラテジーとして比較的早くキャッチアップできたのはそのようなところだと思います。畑違いといえば加藤さんはなぜにデジタル庁?何を担当していますか? (加藤)とても興味深い話ですね。私の話をします。私はこの9月からデジタル庁で働いています。デジタル庁は9月に新しく設立されたものなので、私はそのイニシャルメンバーの一人です。 私の主な役割は、日本の電子インボイスのプロジェクトをリードすることです。ご承知のとおり、そのプロジェクトは、昨夏より、EIPAと連携し、開始されています。最初のステップは電子インボイスの仕様についてペポルをベースとすることを決めることでした。昨年12月、デジタル改革担当大臣がそれを決めました。その後、現在に至るまで順調です。最近では、その仕様のドラフトをOpen PeppolのHPで公表しています。 私の専門は税制です。とりわけ、消費税制度には6年間携わっています。2023年10月から実施される、欧州と同様の仕入税額控除の仕組みである「適格請求書等保存方式」の策定にも携わりました。その知識と経験を最大限活用しています。…